前段時間發了個帖子,盤點了一下中國功夫的九大拳種,大家評論很多,有個朋友問的是:怎麼這些功夫都是清朝、明朝的?其它朝代沒有功夫嗎?說實話,我自己也有這個問題,所以特意做了個小功課,希望能回答那個朋友的疑問。

其實很簡單,有人的地方就有江湖,每個人真要干起架來,都會掄拳踢腿,翻滾騰挪,雖說沒有章法,破綻多,但打人就是打人,打到人就算,因此所有武術都是脫胎于人與人之間的PK,從這個角度說,武術積累從原始社會就開始了。

那些經常干架的人,于整天修理和被修理中逐漸總結經驗,這些經驗就是武術的雛形。為了講究干架效率,石頭、棍棒、金屬武器等慢慢地融入格斗和戰爭中。

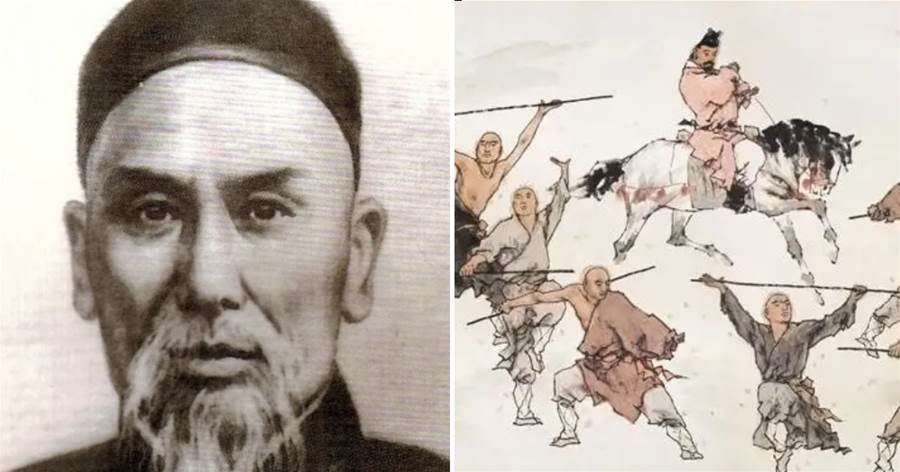

這個時候,還遠遠沒有武術體系這回事,先秦之前,武術無正式稱呼,在先秦時期則以「手搏」概之,「會打架」的人,慢慢的形成了特定群體,形成了武斗職業化。

《史記·律書》記載:「夏桀、殷紂,手搏豺狼,足追四馬,勇非微也。」隨后的周朝,與猛獸手搏更成為一種武士風尚,被列為例行田獵中的保留項目,《詩經·小雅》里的《車攻》一詩中便稱:「建旐設旄,搏獸于敖。」

《易經·謙六五》有語「不富以其鄰,利用侵伐,無不利」,因此,窮的部落如果有個富鄰居,看上去又病懨懨的,部落戰爭就發生了,因此,戰爭、狩獵等環境形成了武術發展的土壤,也誕生了兩條武術主線:個人武斗素質和兵器,追求的傷害的有效性。這里的兵法算戰爭謀略范疇,這里不討論。

這個時候人們把在戰斗中運用比較成功的一擊一刺、一拳一腿,反復模仿著、傳授、習練著,這就是早期的練武活動的原型。又有「尤作五兵,戈、殳、戟、酋矛、夷矛也」,這意味當時也產生了制式武器。

◐ 武術概念的提出

先秦時期在中國武術史上的最大貢獻,就是「拳勇」及相關武術概念的提出。《詩經·小雅》中的《巧言》一詩稱:「無拳無勇,職為亂階。」大概意思是,既沒有武力,又無勇氣,只能成為禍亂之階。

文章未完,點擊下一頁繼續